道德和權力的懷鄉病在一句子裡

加了括號,無法集中到一個人的嘴上。

——摘自〈關於市場經濟的虛構筆記〉3歐陽江河詩集《重影》

今年一月三十日至二月初,參與了北大醫學院會議。

此行所得的啓發甚大,令一個土生土長的香港人,更深刻理解內地與香港對社區服務、機構、精神障礙等概念的理解存在著有趣的相異之處。 會議上,我們一邊拿著世衛 〈有關精神衛生立法檢查清單〉及中國精神衛生法,一邊以貌以電視遙控器的投票機為每一條問題打分。

我們總共有十二張嘴,屬於不同專家的身體,其中七位是女性,遇上好一些反復討論的問題,會後至今依然令我一再反思。

社區概念的重塑——由下至上的參與?

世衛檢查單其中一條:

立法問題: 立法是否詳細列出了目的和目標。

a 不歧視精神障礙患者

b 改善和保護精神障礙患者的權利

c 使精神障礙患者更方便獲得精神衛生服務

d 基於社區的服務

基於社區的服務,包含了兩重問題,第一,社區的定義?社區的理想模型是怎樣的;第二,服務的原則及形式: 提供服務的機搆或組織是否基於社區的理想模型來設計及提供服務?曾否經過充分咨詢及應用咨詢結果?

原來中港兩地的社區呈現出不一樣的殘障風情畫——

一位與會者直指精神衛生法第十二條「支援組織及個人」,所以還不是基於社區。

第十條中提及的全是半官方機構或行使行政職能機構,多以慈善或福利型態推行服務,另外,當社會以機構化去處置精神障礙者,所以更不是CRPD提倡的去機構化社區。

全國通行686社區服務的提供者主要是街道辦,與國家疾控中心關係緊密——他們同時是執法者。這與香港以社工作為主要服務提供者的社區服務不同。 整個華北地區,可以說沒有「社工」這行業。儘管華南區域如深廣莞自2011年推行政府購買、民間運作的社區服務中心,但侷限於「政府是購買方,有絕對的發言權」——翻看內地社工的撰文〈十問社區服務中心〉及〈政府購買社會工作服務之殤〉{註1},忽爾明白內地社區服務發展的局限, 購買與資助社會服務的分別——縱使兩者在現實中還是以一種市場價值衡量社會服務,但購買以購買方作主體,是供求關係;資助還是以社會服務提供方作主體,是扶助與支持。

尤其記得全國疾控中心主任會后與我和另一倡導者阿媚交談,她提到要推動去機構化社區,說要向香港社區服務借鑒。我說儘管香港的社區服務相對完善,但兩地同樣面對機構化問題。

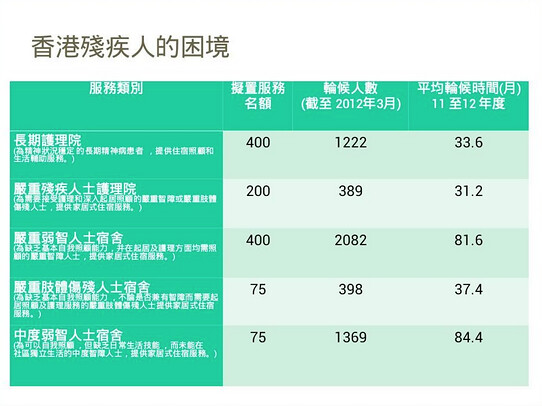

其實,institutionalization內地譯為機構化;在港則多譯為院舍化,然而兩地人所理解的意涵基本是一樣的: 就是傾向把人送進隔離封閉的院舍或病院作為治療或療養。近年香港特區政府倒行逆施,建設有史以來最大型的偏遠巿區的院舍,號稱可容納過千個不同殘障人: 精神障礙者、智障人士及嚴重肢體殘障人士,但我們并沒有看到其他殘疾團體大力反對的迴響。香港缺乏照顧者支援政策,加上工作時間那麼長……照顧談何容易?理由是可理解的,但又不能成為奪去其自主決策的理由。

內地同樣投放大量資源開山僻地建大型精神病院或隔離式康復機構。

香港人一般不知道,在內地被非自願收治后,精障者因監護人拒絕簽字讓其出院而無法離開契約監獄; 作為人的基本權利如訴訟權由被斷為 「精神病人」的一刻開始已被剝奪,作為人的「行為能力」基本喪失了,而「行為能力」沒有醫療模式以外的鑒定程序中港精障者的社會處境最大分別在於:香港的監護人制度通常不強行施加在「精神病人」上。

從任何變得比它自身更小的窗戶

都能看到這個國家,車站後面還是車站。

你的眼睛後面隱藏著一雙快速移動的

攝影機的眼睛,喉嚨裡有一個帶旋鈕的

通向高壓電流的喉嚨: 錄下來的聲音,

像剪刀下的卡通動作臨時湊在一起,

構成了我們這個時代的視覺特徵。

——摘自〈關於市場經濟的虛搆筆記〉1歐陽江河詩集《重影》

這幾句詩讓我浮起內地精神病院的曡景,我看到的這個國家,車站後面還是車站,機構後面還是機構—我所知道的是,雖然內地正推動去機構化,開辦社區服务,但是依然由醫院醫生或護士主導(北方缺乏社工,情況更甚)。近年深圳、長沙、昆明興起建立會所,類近香港的自助組織,自主意識開始萌芽。可是,據我的親身接觸,內地會所還以個人康復為關注點,以病人角色來安放自身,權利意識還有待開拓。

一同出行的黃雪濤律師對我說,其實精神衛生法出台後提高了非自願收治門檻,是去機構化的第一步。是將從前合法的改為不合法的重要涉入。但那不基於社區,立法起草人根本不知怎樣基於社區,真正意義的社區尚未成形。

那麼,真正地去機構化,要思考什麼問題?會議上,我們還討論檢查單另一條問題:

精神障礙診斷

2法律是否對專業人員的認證做了規定,并要求由獨立機搆來負責資格認證。

原來各與會者所理解的 「獨立機構」 不一致。其中一位認為 「獨立機構」可解作政府。

在內地,這不是錯的。但以一個香港人角度來看, 「獨立機構」往往就指獨立於政府的機構。

什麼是institution?建制民族誌的另類解讀

英文的institution一般翻譯為制度或機構,但《Mapping Social Relations : A Primer in Doing Institutional Ethnography》中{註2},Smith用institution來描述一種為了某種特定功能 (如教育、醫療、福利) 而建構的權力關係,所以譯作——建制。因這種權力具有跨越各種在地場域,且靠著人們在日常生活中由下而上參與而完成的特徴。

因此,譯為建制是讓人思考institution的動態意涵,即權力關係建構與角力過程。此派學者們更關注在這個過程中,每個人如何跟建制發生關係?這取決於文本的介入——文本如何被建搆?我們對字檔的理解、使用、修訂也不斷處理權力關係中各種衝突。文本可以解為:法律條文、契約、同意書,甚至身份證。我們跟文本的關係如何,社區也必如何。深圳曾新東案是一個很好的例子,他為了爭取改變二代身份證,而與各政府部門交涉,卻因此扣上精神病的帽子。待日後另文再詳述各種「被精神病」案例。

如何理解文本關鍵術語也影響著權力關係。精衛法中很多重要術語也沒明確定義。

不單如此,「整個中國精神衛生法不是部門法,而是一個全國人大立法,但立出來的法整個基調是部門化,好似衛生部門立法,是精神醫學界立法。所有相關部門,醫學部門也認為是部門立法,但要澄清的是,它實際上是全國人大立法,是社會法。整部法律行政主導基調色彩非常濃厚,帶來不合理地方。」黃律師說。

「行為能力」的重塑——自知力的合理性與合法性

本來在醫院、醫療部門中就由醫院決定做判斷的條款,那些條款出現那些重要的概念,並不在法律中作出定義。所有有關醫學術語也不該套用於法律條文。

在香港,不流行自知力一詞。只於內地慣用,一般理解作辨識自己行為的能力。

黃律師與她的伙伴們就是合力於立法過程中删除自知力的博奕者。博奕的過程與因果很值得香港借鍳,簡述如下:

自知力這個詞有其合理性,在醫學中有其解譯力。自知力在某些情境下是合乎邏輯的。

在醫學判斷下是有用的,但醫學與法律畢竟是兩套思維邏輯。

人不可以將自己權利交給醫學判斷,醫生不是法官,不是上帝,我們的權利不可交給醫生掌控。醫生是一種專業服務,是一種顧問型專家,一定是用專業取信於人,而不是掌管權利的宣判者,所以當自知力的合理性變成可以掌管權力的條件就危險。一般不懂法律的人在合理性上理解自知力,如果一旦自知力的合理性延伸出去,變成一種權力的話,就引起不合理的地方。律師就會看到各種社會衝突,濫用之處。所以應聚焦在自知力在不合理的使用。

非自願收治,不可說沒有任何價值,但同時引起的不良後果也很多。濫用非自願收治會帶來很大危害。

何時意識到要去除自知力這個關鍵醫學術語?

從2006年鄒宜均案開始,她就敏感地發現這是核心問題。

她查出上海精神衛生中心一名精神科醫生將自知力成為判斷行為能力的標準。

他寫論文,做統計,企圖把自知力寫進法律中。

他們一直抓住法律權利的標準,不用醫學術語,尤其無法用自知力。當時他們在媒體上披露了很多弊端,直指自知力是指鹿為馬,扭曲法律上行為能力標準。

法律上行為能力標准,一直指人是否理解自己行為與社會之間的相互關聯,醫學界把自知力放進去,將行為外部結果,扭曲為行為內在原因,認知。自知力是行為外部結果。

錯處在於:

法律關注的是各種行為外部原因之間的因果關係。

醫生對身體構造的認知一定比我多,在醫生面前,人人也沒自知力。法律不關注人內部化學變化,只關注人與人之間的關係,所以行為結果的產生是由於人與人之間的關係。

醫生寫法律,是外行。因此,所有有關醫學術語也無法用於法律條文。

由此,我更體會到: 定義精神障礙,與定義病,也是常識與專業知識之爭,病的詮釋不僅是個人經驗,更是法律、醫學與社會政策博弈的結果。

與會者提出精衛法明確了社會模式的定義,內容卻是純醫學模式定義,更

沒有監護人及精神障礙的明確定義。那就是法律可加上括號的空間。但不好說。

如何定義精神障礙?

W[威廉.]詹姆斯認為,「病態意識」 ----定義它,更確切地說----比健康意識「涉及更寬廣的經驗」——邪惡與瘋狂的價值。

——摘自《桑塔格日記第二部: 正如身體駕御意識》

香港流行文化又可作為內地的一面濾鏡。

近日留意到 《黑紙》 推出偽醫學雜誌,每次看到「堅持是一種病」、「放棄是一種絕症」,心頭一振。非常喜歡。我城越來越流行造病、作病和詐病。

在我看來,以自家發明的疾病化解譯訴說、調侃生活的痛苦,這種戲謔式的、模仿帶來的黑色幽默,一直也是香港文化特色(大概受周星馳電影影響太深了)。不只有黑紙,周耀輝 《假如我什麼都不怕》 也是經典,有意無意中抗衡著西醫對病的定義和分類的權威性。自定義的病,最需要的不是看醫生服藥,而是社會觸角。但與此同時,反映出我們對病的詮譯還是被西醫主導著。

病,一般人的理解是出現頭痛、發炎發燒等症狀就等於生病,要先以醫學分類命名病,才能配以藥。

另一醫療體系,順勢療法Homeopathy的醫學觀則是「症狀不等於疾病」 : 症狀是生命力的反映,身心自我調整復元的過程,但當症狀深化至不能自行復元,那才叫病。相比之下,西醫是症狀疾病化。他們不以病名把人標籤歸類成xx症患者才開始治療,而是依據每個人症狀的組合,遵從「相似者能治癒」的法則進行治療。早前香港順勢療法教授於紅館舉辦了一個名為「疾病是一種妄念」講座,令我重新認識香港醫療另一面貌。

那也許是法律可加上括號的空間 ,但有些地方寧願留白,也不願給定義定死了。

加不加括號,定義還是無法集中於一個人的嘴上。但, 道德與權力的懷鄉病猶在。

它於中國的語境下或許是——父權主義、自上至下的行政主導 ; 那麼,我又想,它於香港的語境下是什麼?

一個人的嘴找不到開關的時候,我經常思付著。那些「邪惡與瘋狂的價值」。

註1: 〈十問社區服務中心〉及〈政府購買社會工作服務之殤〉 收錄於

2014年4月<粤港澳實踐進步社會工作的局限與空間>文集

註2: 中譯本:《為弱勢者畫權力地圖:建制民族誌入門》/群學出版