今年三月聞至伊朗導演阿巴斯‧基阿魯斯達米(Abbas Kiarostami)患癌的消息,病情不詳,只希望他大步檻過,像坂本龍一一樣能夠病癒復出,繼續在大銀幕上寫他未完的詩。可惜,命運都在玩弄我們,生命很難預料,早上醒來就知道今天會怎樣,你就不想起床了,這就是生命。關於生命,阿巴斯有更大膽的詰問:我們對於生命的選擇權,可在自己選定的時間結束它?《櫻桃的滋味》(1997)探討的是非表面的自殺道德問題,而是更多層如何選擇生命,為何而活,怎樣活下去。縱然那位念神學的學生勸他不要放棄生命,因為《可蘭經》不允許自殺,莫說替他埋葬而當上幫兇……那個中年人最後是生是死,其實都不重要。生命的滋味究竟是怎樣?那就如夏天飲熱水,冷暖自知,不能言傳,一切皆自感受,無法從別人的話語或理論得到確切的答案。

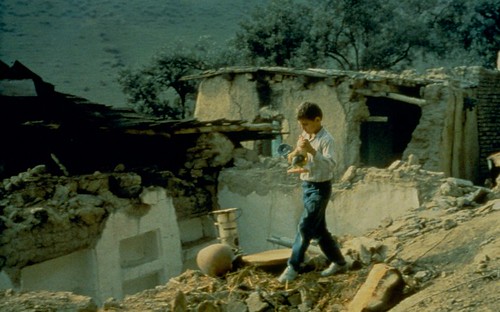

時鐘滴答,一些人在潮來潮去,生了又死了,世界輪轉,就這樣。「重演生命」這個命題在《春風吹又生》(Life, and Nothing More,1992)出現,經歷大地震後,阿巴斯和兒子老遠駒車到山中村落,尋找主演《踏破鐵鞋無覓處》的小演員,他請來兩個當地人,由倖存者重演,災後居民的生活如何?種種所見的都是真實的,觀眾對紀實與虛構之別起了疑問。要相信眼前的真實有幾真;瘡痍之下,生命還是要繼續,樹還是會長,這是真實。小演員最後出現嗎?父子居然圓夢,小演員來個「戲假情真」說自己的屋子是假的,是電影的安排,可謂「戲中戲」。阿巴斯常以電影本身的虛實帶出真偽的哲思辯證,最教我歎為觀止的《大寫特寫》(Close-Up),用真人真事找回當事人「案件重演」。後來,更在異國繼續進行他的實驗,那就是《似是有緣人》(Certified Copy)。

"I feel like a tree. A tree doesn't feel a duty to start doing something about the earth from which it comes. A tree just has to bear fruit, and leaves and blossoms. It doesn't feel grateful to the earth."

——Abbas Kiarostami

經歷伊朗1979革命,他沒有離開家鄉伊朗,說自己像棵樹植根於處。2000年以前,他的作品都在伊朗拍攝,聚焦小人物說故事,透過人物眼睛觀察身邊人孩子老人,甚至是一些無聊的人,但他們總被小事煎熬,過程之中,信與不信,夾雜真假,觀者跟隨這些小人物一同感受,我們追著,踏上蜿蜒泥路,繞過小山丘唯一的樹,穿越橄欖樹,電單車老人馳驅於金璨璨的蘆葦海,一切都微不足道,沒什麼了不起,這就是我們所言,阿巴斯電影的詩意,日常詩意——描述活著的畫面。

「我們在亂走,看看地址在哪裡?我還要看多幾次?在十字路後,我們走彎路。噢,這條就是彎路,我們正在上面。這條路之後,我們要下山,然後有一棵樹。這裡有很多,之後呢?沒有。我知道有什麼,什麼都沒有?什麼都沒有?樹附近有條路,我會告訴你有什麼。「樹附近有森林小徑,比神的夢更翠綠」兩人笑說。「樹之後有什麼?看看地址。它說是很高的大樹。這山頭有很多,對,它說它很高。那它一定和其他的不同。一棵樹?有很多棵。這裡是這樣說。我不認為這會幫到我們。在那裡,那裡,看呀,有一棵樹。在那裡,看到了那棵樹真大!看看。」——《風再起時》開首

工程師問等待他們良久的小男孩,你的村子如何啊?男孩答,我一出生就在那裡,很了解條村。工程師說,你們把村子藏得好好喎。男孩說,我們沒有藏起村子,是祖先建出來的。兩個男人驅車尋找一個偏遠的村落,村子藏在山中山,沿路每棵樹竟然成為外來者的地圖導航。這是《風再起時》的開首,棕路大樹成為我對這位導演的記憶憑據,那輛車在山路爬行,鏡頭很遠,車的動作看起來緩慢,只見塵土飄揚。

跳離德黑蘭城市的風景,避開嘈雜人聲塞車喧鬧的日常狀況,他把鏡頭投在伊朗北部科克(Koker)的山村奇嶺之上,遠景高角鏡,宛如油畫般俯視烈日穹蒼,又或如《踏破鐵鞋》疾走山路尋友家的男孩,科克的自然風景都教人難忘;到後來視線轉移在德黑蘭,那位上山沿路問人幫他埋葬尋死的中年人,一幕幕如牢牢刻在白色牆上的畫面,這就是電影的魔力吧,從百多分鐘內,電影教人認識一個地方,那些人,那些事,那些生活,那些陌生遙遠的人彷彿從我們身邊溜過。年輕時當過畫家的他,不知可曾繪畫過他眼中的伊朗美景?

阿巴斯多次在訪問強調,作品題材來自身邊所看見的人和事,除了《五》(Five)之外,他的電影人物基本上對話密集細碎、緊密互動,關注人的處境,更關注伊朗女性在社會上自由和生存處境的問題,向來是基氏的拍攝母題。1997年,他執導《風再起時》(The Wind will Carry us),片目借自伊朗女詩人Forough Farrokhzad同名詩作”The Wind will Take us”:

「O green from head to foot

place your hands like a burning memory

in my loving hands

give your lips to the caresses

of my loving lips

like the warm perception of being

the wind will take us

the wind will take us.」

援引Forough Farrokhzad的詩,彷彿對這位波斯文學史上最知名女性作者來個致敬,花洛(Forough)一生傳奇,生於德黑蘭中產家庭,17歲結婚,20歲離婚,此後過著獨立自主的生活,她寫詩、拍電影,詩風大膽,裸露描述女性身體與情緒,被視為伊朗女權分子,在國內備受爭議。可是她死於車禍,時年32歲。《風》裡,工程師對著少女唸起這首詩,女孩問,詩人是誰?工程師說,她是個讀書不多的人,續說寫詩與學歷無關云云,但事實上,劇情的真確跟現實不符,Forough本身念過大學,再證明阿巴斯把事實與虛構模糊,觀者不能盡信,電影本質是製造虛構的故事來讓觀眾置身戲院時相信裡面發生的事物,百分鐘的相信,而阿巴斯卻滲入虛實,顛覆相信這回事。而工程師也有缺德的一面,他一腳將草地上爬行的烏龜踏到翻殼,毫無道理可言,但阿巴斯讓鏡頭證明烏龜堅強而自救成功,面對生命,人類都有其非人性的一面、殘酷一面。

攀越被禁的界線

在伊斯蘭國度之中,或許觀者對伊朗電影尤為印象深刻,終歸歷史因緣催生伊朗電影新浪潮發展,一群電影工作者懂得在審查制度夾縫裡游刃,平衡適當的手法表達不能說的忌諱。革命後,有心電影人包括阿巴斯促成大學成立電影學課,對伊朗電影後來者影響深遠。

1979年,伊朗發生伊斯蘭革命,由霍梅尼領導,電影業受到嚴重沖擊,業界一度停產;更有激進教徒到戲院縱火,他們認為電影腐蝕信徒心靈。電影人以「敗壞道德」之罪被送庭審判;當局更將千部公映過的重新審查,當中有九成被列禁片。後來,新政權改變強硬立場,仿效列寧利用電影作為宣傳工具。電影業復產後,雖然導演可以重掌鏡頭,但仍限制許多題材,伊斯蘭教條不能逾越,女性仍處於不公平地位。一群電影人藉機拍些更能表達社會不公的作品,不過,他們聰明地借小孩為題表達一些「政治不正確」的想法,在規限之內彰顯電影藝術能夠承載的無垠意涵。

到今天,伊朗電影審查仍很嚴厲,與阿巴斯同在國際上取得聲譽的導演如賈法爾‧帕納希(Jafar Panahi,他曾擔當阿巴斯助手)、以觸及女權和「伊朗1979革命」揚名的女導演Tahmineh Milāni都曾遭伊朗當局禁拍和禁播,認為他們的電影傾向西方開放的價值觀,因此違反伊斯蘭教道德規條,帕納希的電影屢遭禁播,也被軟禁,只能悄悄拍攝再偷運到國外播映。在嚴苛審查制度底下,阿巴斯在云云伊朗新浪潮導演之中,他選擇用自己的方式避過正面交鋒,他不夠膽直斥其非?也不盡是。他用較婉委的方式表達訴求,《十》(Ten)直指伊朗男女不公平的詬病;《雪馨》(Shirin)也對女性的情感有細膩的探索,整部片也像經歷一趟實時實驗,十個女性看著戲院的銀幕,又同時被觀眾看著,看與被看同時進行,凝視的權力究竟落在哪方?她們在看什麼?因何淌淚?觀眾只能從聲軌和她們的表情閱讀她們的情感意義。

車廂內的言論自由

車廂內冗長不休的對話場景成為阿巴斯電影熟悉的畫面,在一個行走中的廂子,人物肩並肩坐著對話,在公共卻私人的空間能夠暢所欲言。車廂放置攝影機,人物現出變得不完全受控,因導演不在場,他只能控制的是說一聲「cut」,車廂場景,要求演員「自由發揮」,私密的空間,形造角色之間情感的張力。阿巴斯在訪問說過:「車廂提供一個在公眾場合卻讓人有親密對話的空間,能夠讓伊斯蘭女性相對自由地講話。」《十》的拍攝規模極簡單,在車上裝設攝影機,以偽紀錄片(Mockumentary)形式拍攝十段的士司機與乘客的車廂對話,談伊朗女人無自由,地位身分不受尊重,電影特別在於飾演女司機的演員叫Mania Akbari,本是畫家,獲阿巴斯邀她和兒子參演,母子在戲內舌劍唇槍尤為深刻,型造一場實況母子戲,這次參與,改變了她的命運。Mania 因此而投身導演工作,執導的作品《20 Fingers》,內容旁及離婚和同性戀,電影在伊朗惹來爭議,國內公映的版本經刪剪,不過,此片摘下威尼斯最後數碼電影獎。

而《十》並非一面倒地獲得好評,也有影評人對此嗤之以鼻,Roger Ebert只給予兩隻拇指,他覺得電影沒有情節(plot)可言,紀錄(docu)與虛構(fiction)作基調,兩組攝影機、演員、車,就去馬;車內的對話圍繞:女人投訴愚蠢法律剝奪女性離婚權利、女性不能在公眾面前脫頭巾、伊朗也有妓女但沒法律保障等等。Ebert覺得這些說法都是正路,但要示範電影的力量、發揮電影面對現實環境能夠多真實多赤裸所誘發的影響是如何,他認為拍出來的效果,距離獲高度讚賞甚遠,能入圍康城更是西方影評人盲目過譽。他認為,若整部電影換在歐洲或美國拍,根本就不值一提。他建議觀眾看伊朗女導演Tahmineh Milani "Two Women"(1999)或帕納希的《七女性》(The Circle,2000),阿巴斯的電影美學毫無疑問是大師級,但論及發揮電影對社會的功能——如刀刃直指現實人心的腐敗,批判力度十足,他的確未及上述兩位當代同鄉導演。

春風吹又生

當代電影的生命樹裡,又一花兒謝了,而這一棵是黑色玫瑰,我經常覺得阿巴斯‧基阿魯斯達米在伊朗電影新浪潮之中,是表面美麗卻暗地裡帶刺的。記起有人問過阿巴斯,有沒有影響他最深的導演藝術家?他妙答,他不會說出一列的名字,因隨時間,他們的影響又有所變化。云云人名,只有兩個名字我會說出,一是小津安二郎,另一位是BusterKeaton,他們給予他一份信心,這很重要。《五》,全片只有五個定鏡畫面,阿巴斯用五個超級長鏡頭向小津致敬。想起,小津的無字碑。想起佛門「菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃」。想起阿巴斯的電影哲學,生命流流流,永不休止。

*附上Forough Farrokhzad "The Wind Will Take Us"

In my small night, ah

the wind has a date with the leaves of the trees

in my small night there is agony of destruction

listen

do you hear the darkness blowing?

I look upon this bliss as a stranger

I am addicted to my despair.

listen do you hear the darkness blowing?

something is passing in the night

the moon is restless and red

and over this rooftop

where crumbling is a constant fear

clouds, like a procession of mourners

seem to be waiting for the moment of rain.

a moment

and then nothing

night shudders beyond this window

and the earth winds to a halt

beyond this window

something unknown is watching you and me.

O green from head to foot

place your hands like a burning memory

in my loving hands

give your lips to the caresses

of my loving lips

like the warm perception of being

the wind will take us

the wind will take us.