從「這裡就像 1980 年代的中國」開始

抵達古巴的第一天,滿街的老爺車和整修中的建築,彷彿把我們帶進另一個國度。

「這裡就像是 1980 年代的中國,」同行的旅伴小天對我說。

這一次,我和四個大陸人及一個香港人同行,我們利用加州大學的春假來到了古巴。這裡網路取之不易,但這趟與外界失聯的旅程,反而讓我們有機會更深入了解對方的生長背景,並討論被視為敏感的政治議題。唯有瞭解歷史,才能能力去擔負開創未來的責任。

在哈瓦那,觀光客和本地人過著截然不同的生活。我們的一頓飯 10CUC(大約 10 美金),是許多當地人一個月的薪水。記得頭一兩天我們繞遍了附近的街道,仍然找不到販賣牛奶和奶油等早餐的地方。接近傍晚時,許多人拿著糧票聚集在商店外頭排隊,因為政府的配額根本不足以支撐生活。

Airbnb 的屋主 Barbara 告訴我們:在古巴,人們透過黑市取得不同資源,從電器傢俱到網路娛樂應有盡有,黑市遊走於法律邊界,卻能夠因應社會所需而蓬勃發展。

「走在街頭,你會聽見人民抱怨社會,但沒有人會去真正做些什麼,」她說。在仍然實施共產主義的古巴,訊息不容易取得,但對外並非完全封鎖,年輕一代想要的更多,計畫著離開這個國度。

前往古巴革命紀念館的路上,我說我不懂共產政府是如何決定人民糧食和日常用品配額的。

一向有話直說,善於嘲諷的 David 接話:「因為他們自稱是民主的,代表人民,但實際上根本只有少數人在決定大眾生死。」

自從卡斯楚退位後,古巴政策逐漸放寬,人民可以較自由地出境,但它仍然保留了共產主義時代的色彩。「在卡斯楚的統治下,雖是採行共產主義,幾十年來社會至少是穩定的。」谷哥比較起中國,對我說道。

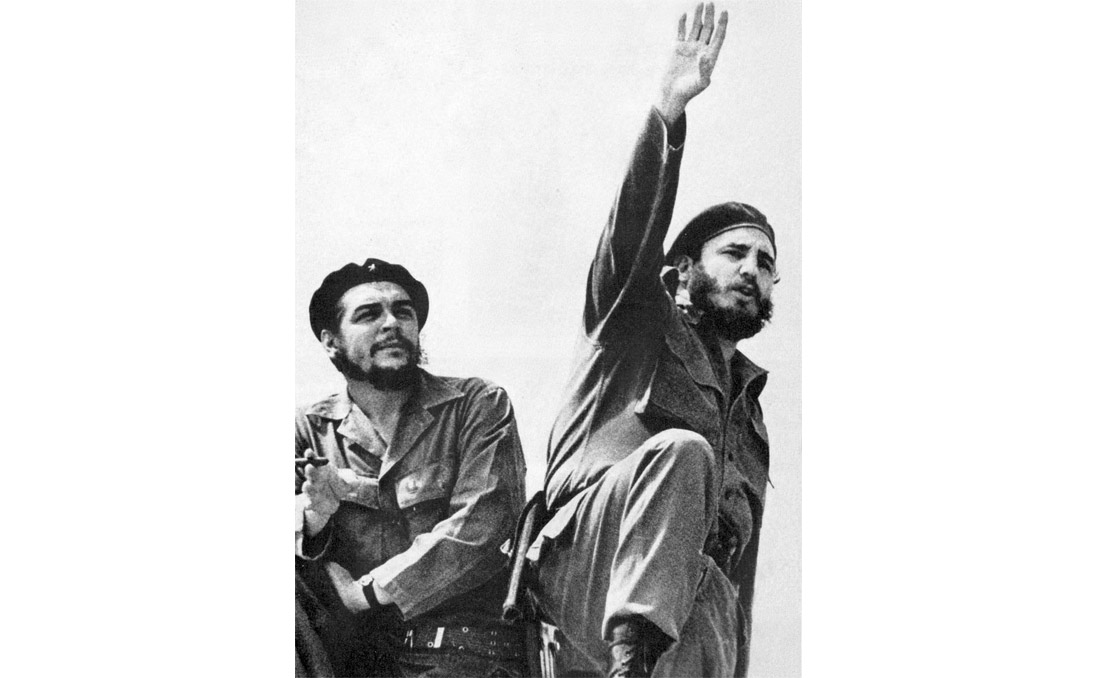

卡斯楚本身就是個傳奇,自 1950 年代和切 ‧ 格瓦拉領導古巴革命以來,逃過美國無數次暗殺,也在豬玀灣事件中重挫美軍。在 1985 年的雜誌訪問中,卡斯楚被問到:「對於美國總統雷根形容他為獨裁者有何看法?」他停頓了一下,回答道:「如果他的權力包括以民主之名開啟核武戰爭,那你告訴我,誰才是真正的獨裁者?」

香港來的 Coco 說,博物館中較少看到對於切 ‧ 格瓦拉的敘述,主要都是卡斯楚。在其中一張照片中,卡斯楚站在中間顯眼的位置、高舉右手,意氣風發的姿勢蓋過身旁的格瓦拉。

「歷史都是 narration,掌權者撰寫自己的故事。」David 說。

「我爸從小告訴我不要相信共產黨」,談談中國的禁忌

聊著聊著,中國大陸來的他們談到了自己國家,那段曾經被忽略的歷史。

「我爸從小就告訴我不要相信共產黨,他們說的沒一句是真的,」一向安靜的 Mike 說道,「他大饑荒時期可是挨過餓的。」

1960 年代大饑荒時期,死了超過 4,000 萬人,Mike 的祖父母曾為國民黨立過功,在中共掌權後不太好過,但還不算是最糟的,因為還有玉米可以吃。

「我爸親口對我說,當年有一次他到鄰居家,發現對方全家人一動也不動,全都活活餓死了,」Mike 說。

「那時甚至有個說法,兩家人會交換吃對方的小孩。」谷哥說。

「大饑荒三年算什麼,在那之前我爸媽早就餓了好幾年了,」小天說。

人民當時處於水深火熱之中,各地虛報糧食產量,只為了趕上中央立下遙不可及的目標。所謂的「超英趕美」,更是個不切實際的口號,「所以才說不能相信他們,內部運作完全是不透明的。」

文革時期,共產黨副主席林彪在一夕之間就被中央當作叛徒,在政治的遊戲裡沒有所謂對與錯,只有權力爭奪,真相也不過是鬥爭後贏家的藉口。

「是因為你們在古巴才敢這樣談這件事吧。」Coco 說。

「是的,我就是這樣沒用。」David 半開玩笑地回答她。

他們問我歷史課本怎麼教關於國共內戰,我說那時候讀到西安事變時很生氣,如果張學良沒有挾持蔣介石,而蔣介石回南方後沒有聽他的話對日本抗戰,現在中國會完全不一樣。共產黨當時苟延殘喘,正是抗戰的八年讓他們有機會養精蓄銳。「我記得當時有個口號,一分抗日,二分應付,七分發展。」我說。

「聽聽看中共怎麼說,」谷哥說,「我們拆電線,偷點東西是『全面抗戰』,而國民黨在前線打個半死則是『片面抗日』。」抗戰前共產黨只有四萬人,結束後卻有一百萬人,國民黨戰前四百多萬人,抗戰後則是兩百萬人。看看這個人數就可知共產黨在抗戰中扮演的角色。

在古巴歷史中,格瓦拉是個真正的革命者,古巴革命成功後他不要權力和富貴,繼續在第三世界對帝國主義進行游擊戰爭,而後被殺害。

或許就如 David 所說的,歷史上真正的革命者或「好人」都沒有好下場。「你看看毛澤東、史達林,還有你討厭的張學良,相對之下活得多好,死得多安詳。別想要『拯救人民』了,當個壞人才有機會好好活下去。」雖然半帶點玩笑,卻也十分正確。

「如果當時是國民黨獲勝,你們覺得中國現在會有什麼不同?」我問他們。

國民黨當時也有自己內部的問題,官僚腐敗和行政效率低落,許多高官都涉及其中,蔣介石自己也曾說過,整肅不整肅都是兩難,一個是亡黨,一個是亡國。

雖說共產黨初期沒這問題,幾年後組織龐大起來依舊面臨同樣的腐敗。「但不管怎麼說,國民黨不會犯下相同的錯誤。中國不會經歷文革和二、三十年的動亂和經濟停頓吧,」谷哥回答。

「感謝你們拿走了故宮的文物,不然可能全都被摧毀了,」他笑了笑。

「只有共產主義,才有可能讓蘇聯做出在西伯利亞種玉米這種愚笨的政策。」小天說。不過看看現在社會,民主也有它的問題。美國以它悠久的民主傳統為傲,但現在卻演變成一座座的閃閃發亮的 Trump Tower。

大陸民間逐漸醞釀著言論自由,中央電視台的每日宣傳節目新聞聯播,如今是許多人茶餘飯後的笑話。

「我們都笑說這節目有個套路,頭十分鐘是中央官員的行程報告,中間是國外人民如何身處於水深火熱之中,最後則是以國內科技經濟蓬勃發展,土地一片欣欣向榮做結束,」David 說。

我則是笑笑告訴他們,台灣的媒體也沒多好,你每天看來看去,都是罵政府、八卦新聞、行車紀錄器畫面,和「偶爾」不知所云的記者。有次我中午吃飯整整一小時,就不斷看著車禍重播畫面。

我對臺灣的反思

在古巴這個共產主義的國度,我們一行人卻反而有了自由和輕鬆的心情,去開這些玩笑和批評我們各自的政府。

有那麼一刻,這種自由讓我感到自在。民主自由讓人民毫無恐懼地說出想法,但當人們並不珍惜這樣的權利時,也有可能帶向另一種混亂。

我想起台灣,人們可以暢所欲言,但言論自由有時卻演變成另一種虛無。

我們批評、謾罵、挑戰權威,但我們不懂得向前走。

人們不見未來,因為就算我們對社會有所不滿,生活依舊過得去。

自由讓我們可以用言語宣洩不滿,但發洩後卻回到我們原本的生活,看不見自己有能力去改變些什麼。

台灣的環境很糟嗎?它有它的缺點,經濟也不如以往,但我看見的是,年輕人必須靠自己跳脫社會的框架,而不是指望著政府能夠做些什麼。

反觀香港,這是個不斷強迫人們向前衝的地方,我們說香港人「現實」,那是因為他們不得不如此。為了生存,龐大壓力下香港學生必須訓練自己成為有競爭能力,能更侃侃而談的樣子。

至於一起來古巴的大陸朋友,我反而看見他們的自信。政府可以限制言論,但限制不了他們的想法和求知慾。因為對自己文化歷史有深厚理解,所以才能夠批評、能夠反思、能說出對於大陸社會的觀察。

生活在大陸和香港,這些年輕人在令人失望的政治環境中,卻學會了找到自己目標,用自己的語言去發聲。

如果我們始終以「封閉」、「缺乏自由」和「沒水準」來劃清與對方的界線,將會看不見自己的停滯不前。

歷史對於我們年輕一代的意義是什麼?所謂的國,所謂的家,在一次次人與人的分離與相遇之中,逐漸有所不同。

不變的是歷史,改變的是包容和接納。看著兩岸三地年輕一代的我們,我感受到可能性。透過交流和反思,我們有機會去創造一個不同的社會,一個了解過去是無法阻擋的歷史洪流,但願意用未來去聆聽的社會。

離開古巴前,我們問了 Barbara 認為古巴會變成什麼模樣,她說她很樂觀。

「Hope is the only thing we have.」她告訴我們。

希望讓人有動力邁向未來,但我們有的不只是希望,還有更大的一股責任感。

往機場的路上,總算如願搭上福特老爺車。微風吹拂,豔陽高照在這個曾經與世隔絕的國度。回憶終將成為歷史,淡失在時間之中,但這段友誼讓旅程走過的每一步路,說過的每一句話,都有了不同意義。