林正文30+2,他跟很多八十後一樣,讀書時跑去做兼職和實習,畢業後打過幾份工。

打工,有人為了糊口,有人為了供樓,更多的人可能只是在營營役役之中迷失,望不到前景,找不到出路,看不到希望。林正文在不同工作種類中,看到基層弱勢的困境,他問自己一個問題︰「我可以為佢哋做啲乜?」

**********************

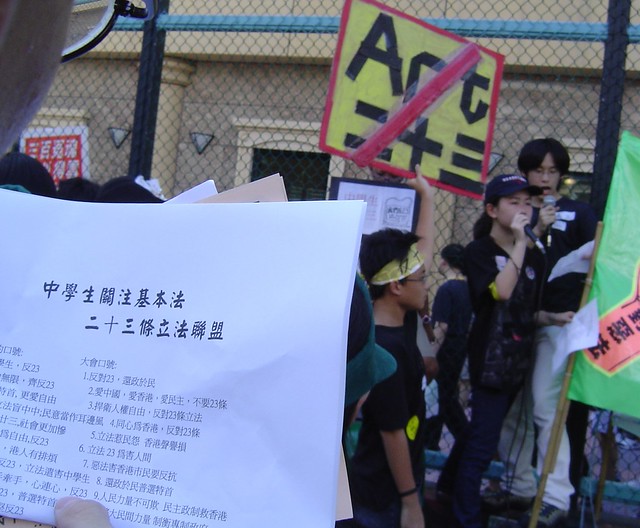

林正文的第一份「工」,正確來說是大學功課之一,是做碼頭保安。中年讀者或有印象,林正文曾於2003年反對廿三條立法,並成立中學生聯盟,當時他認識了在香港推動公民社會和民主運動的朱耀明牧師、陳健民教授、鄧偉棕律師,對社會學產生興趣,還以陳健民為榜樣,希望可以成為教授,於是跑去中文大學讀社會學,又參與勞工抗議運動,雖然不是走在最前線,卻又不知不覺種下了種子,靜待發芽。

「社會學要做project,研究清潔工、保安等基層工人嘅待遇。所以我走去報做地盤工、清潔工,睇吓有冇得寫份觀察報告。」林正文自言出身小康之家,在此之前,對於基層的生活面貌並不掌握,最後在碼頭當了保安,衝擊甚大,甚至有「乜原來佢哋係咁架」的感覺。

「我喺船塢見到嘅工人,佢哋同我想像中好唔同,我未接觸過一個工作環境係講咁多粗口,日日都講粗口,但佢哋係好善良,遇到生活中嘅困難亦會處之泰然。有個阿叔俾啲鐵刮到,隻手流咗好大堆血,佢行入嚟保安室,仲喺度講笑話今次隻中指包住好大隻,跟住其他人又笑住答,『係囉,咁咪叻囉,咁X人時咪可以勁啲囉!』不過我都唔想美化呢個環境,尤其係我做咗律師之後,接觸到好多基層工人,佢哋面對嘅困難係好大,係好難經常笑哈哈咁面對。」

平時我們在住所、商廈見到保安員,最多只會點頭微笑,更多的是當這些勞動者透明,或是呼呼喝喝,視他們為食物鏈之中的最底層。事實上,每天幾秒鐘、幾分鐘的相遇,我們很難知道他們生活的困境。林正文用一個月時間「做完功課」,決定再用五個月時間繼續做兼職保安,去認識這個他不認識的世界。有一幕,他仍然印象深刻。

「有一位保安叔叔,佢妻子拋棄佢走咗,佢有個好細個嘅女要照顧。當時大家時薪係$22.5,返12個鐘,一星期返6日。佢為咗慳租,個女擺去親戚度,佢自己就住船塢,喺保安控制室後面個休息室擺帆布床喺度過夜,刷牙就行出去海邊,佢就係咁生活。當時對我衝擊好大,我冇想像過咁樣嘅生活模式。可惜依家冇再同佢聯絡,我都想知佢依家生活成點。」

**********************

這些生命中的過路人,讓林正文思考如何在工作中豐富自己,再為他人付出。當時尚在大學讀書的林正文,未確立一份「想做一世」的工作,於是又跑去試試當輔警。

雨傘運動前,市民對警察的反感程度沒那麼大,警民對立較少,他當時一個月只做兩、三天輔警,笑說大部分時間是「行行企企、查身份證、捉人衝紅燈過馬路」,但亦有機會接觸到基層弱勢的慘況。

「試過喺大埔,有間超市報警話有人偷嘢,個疑犯得9歲,個保安話個小朋友反抗,被捉住之後仲講咗句『X你老味』。我問佢做乜偷嘢,佢話佢鍾意嗰個玩具,我問佢屋企人電話,打俾佢阿媽,冇人聽;打俾老豆,佢話冇生過個咁衰嘅仔,發脾氣唔嚟,結果父母冇嚟超市現場,我就要帶小朋友返差館。」

小孩在警署數小時,林正文負責看管。其他警員路過,知道案件後就七嘴八舌,手指指齊齊教訓小孩。林正文不想小孩認定大人都是「衰人」,想小孩知道有人會關心他,於是跟他聊天,「佢話阿爸喺屋企,但冇人理佢,佢自出自入,功課冇人理。我見佢除咗對鞋喺度撩鞋底,正常阿爸阿媽都會教細路,鞋底係污糟,但咁細微嘅嘢好似冇人教過佢......」數小時後,小孩的媽媽終於趕到,原來媽媽是清潔工,長工時之餘,工作期間聽不到電話。小孩在這樣的環境長大,林正文唏噓說,「我唯一可以就係同佢講,唔好放棄。」

他又試過收到市民報警稱有人暈倒,於是他到一個獨居老人公屋單位處理案件,可惜趕到單位時,原來老人早已離世。「佢個表情維持喺痛苦狀態,個日曆係撕到3日前,電飯煲係保溫狀態,然後有堆濕嘅衫仲未乾。事後推斷,佢喺屋企洗衫,想晾衫,又準備開飯,地下濕就跣低,如果佢即刻死,屍體會發臭腐爛,但係3日都冇臭,可能係喺地下捱咗一、兩日……親戚嚟認屍,佢哋喊得好緊要,嗰下我都忍唔住眼紅紅。」究竟是社區照顧不足,還是家人無法照顧?林正文沒有答案。

**********************

畢業後,林正文沒有做全職警察,而是去了當教師,輔警工作一直只是兼職,前後約四年,「我唔會全職做警察,一來我性格唔適合,二來好似做緊一樣......或者咁講,我唔想咁直接批評警察,我做完輔警,我唔想自己變成正規嘅警察咁樣。」

選擇當教師,原來是想將對弱勢關懷的價值觀薪火相傳,「教書好開心,同中學生相處,唔好話啟發,而係想令佢哋諗多啲面向,成為一個對社會有貢獻、一個頂天立地嘅人,而唔只係一個讀書機器。」

在教書過程中,他向學生講六四,講廿三條立法,講勞工階層被剝削,也講當輔警見到的基層百態。學生當時還笑說,「阿Sir,你兩樣都玩晒啦,又示威,又做差人。」他的學生,後來有些加入了學民思潮,亦有人去了做地區工作。

打工,有時跟戀愛一樣,有些人大概要與工作戀愛幾次,才會摸清自己的心意。林正文看到「人生導師」鄧偉棕,一直用法律知識默默為基層處理法律訴訟個案,捍衞弱勢權利,這條路似乎才是他真正想走的路。

教書一年,林正文就辭職,到鄧偉棕的律師樓當輔助法律人員,到議員辦事處做法律支援服務,跟基層市民接觸,協助處理工傷、工業疏忽個案,亦處理一些刑事、司法覆核案件,「唔係純粹搵錢為上,符合返我認為社會上做律師係應該有啲意義嘅工作。喺度做咗幾個月,我更認定係應該要返番嚟再做律師。」

**********************

當律師之前,他也希望自己有執法經驗,了解其他紀律部隊的運作,於是一邊兼職讀法律,也同時報考海關督察。

「海關,深刻啲嘅情況係見到有人帶毒品過關,好多時我同疑犯傾偈,我感覺上佢哋唔係啲十惡不赦嘅人,好多時都係一啲社會經濟地位、社會背景嘅問題,可能係經濟原因,或者冇人關懷佢哋嘅原因下犯案。有啲好年青嘅人,俾我哋截到,佢哋都唔知好嚴重,例如我哋見到k仔,900幾克,佢都死梗啦,十年八年走唔甩,嚟緊嗰十年八年嘅青春就冇咗,其實係好可惜嘅事。」

即使了解背後原因,也不等於林正文會對運毒、販毒的人心軟,原則那條線,他守得緊,「你帶毒品,坐監十年八年可能好重,但調返轉,如果你成功過到關,你將毒品俾人,個影響係好大。900幾克,一個人可能只係食零點幾克,你俾咁多個人食,係害緊好多個人,甚至可能佢自己都係食開嘅人。的確喺法律上係一個好難嘅決定,但都一定係要有行動。」

************************

做了督察兩年多,林正文辭職並專心全職修讀法律。2014年12月,他還穿著畢業袍在金鐘佔領區拍照,他覺得要記住這個地方,記住這樣的人爭取過甚麼,也記住自己的初衷。2015年,他正式回到鄧偉棕的律師行工作。

這三年來,他有份處理的個案,較為人熟悉的包括佔中三子戴耀廷、陳健民、朱耀明被控煽惑他人公眾妨擾罪及一些政治案件;但其實有更多時候,他處理的都是沒有鏡頭、沒有新聞報道、沒有大眾關注的個案,當中不少是與打工仔女被欺壓有關。

「做律師見到嘅社會面貌係點?各樣都有,好似工傷,以前做保安、做船塢都見過,但依家終於有嘢可以做得到。有啲係工作環境好差,僱主俾唔到足夠支援,器械壞咗又懶得去換,我啱啱處理嘅個案就係鐵片飛咗出嚟,整到工人隻眼,爆咗,佢永久得返一隻眼,我要幫佢追討僱主,僱主當然諸多辯駁.......」

另外也有清潔工要自掏荷包買工具及垃圾袋,工友為了這項本來不應由他支付的的支出,於是在清理垃圾其間執紙皮變賣,變相又會與其他清潔工友搶紙皮;有工友則會初則口角,繼而發生身體碰撞,最後更變成惹上官司,「話你搶嘢、公眾地方打架之類,可能有刑事責任。但始作俑者唔係工人喎,而是因為個僱主製造不合理嘅setting,令僱員產生要爭奪資源嘅問題喎!」

亦有清潔工的工作環境很差,食飯要躲在垃圾房,亦沒足夠的休息地方或空間,「垃圾房好多垃圾,容易有意外發生,有工友俾垃圾、紙皮絆倒,佢年紀唔細,跌親可以好大件事,可以係骨折或永久有後遺症,但通常僱主唔會咁易話為,一定會話係工友自己唔小心;好多僱主有請律師,去到勞工處或法庭,拖一年半載都未有結果,期間有啲僱主唔會出糧。以前我做學生時係見到工友有呢啲情況,依家我就可以參與可幫佢哋。」

有了律師身份,他認為終於可直接幫助到這些弱勢群體,為他們充權,皆因他以前做過的幾份工,即使看到很多不公義,他亦愛莫能助;當了律師,他就用法律知識協助事主取回公道。「做輔警仲睇到衰嘢,警察做慣手勢,好鍾意做埋法官嗰份,佢哋會自己判斷呢一個人係咪抵被懲罰。如果佢認為你係無辜、值得幫嘅話,警察係會幫你。但最大問題係,當佢認為你係有罪,咁你就死喇,因為你唔知警察幾時講真、幾時講假,佢可能同你講,冇事嘅,我幫你搞,幫你寫口供,你嗱嗱聲簽咗就走,其實可能佢心入面已一心認定你係有做過,等阿叔搞掂你。咁你就可能拎咗一份自己招認有罪嘅口供行出去,你就中咗招。」

另一例子是,佔旺期間時任警司的朱經緯用警棍打人,由警察守則角度去到法律層面,究竟朱經緯是否違法?「公開可以知道嘅守則嚟講,使用武力係要合乎比例、有逼切需要先用,但係喺嗰段期間,無論係我親身見到,定係我嘅朋友講俾我聽,係同我所認知嘅指引唔同,起碼朱經緯呢件事係冇可能發生。而且使用警棍係有訓練守則,有向天開、向地開、緊急開,有唔同招式,就係冇朱經緯咁樣好似趕羊咁嘅打法。至於擊打目標同埋身體部分,你要見到當事人先可以使用武力,但對峙期間,警察喺把遮後面根本見唔到嗰個人,打嘅係頭定係手,係小朋友定係老人家,但係唔理,總之一碌棍就扑落去。你話你自己計過啫,但係你係咪AI或者機械人計得咁準?」

*************************

幫助這些弱勢討回公道,某程度上也可以說是跟自己的荷包作對,皆因他們負擔不起高昂的律師費,很多時更需要申請法援,「喺商業世界,大企業、大銀行客戶,可以bill 7,000、8,000蚊一個鐘,而且通常bill得更足鐘,做幾多個鐘bill幾多個鐘,做上市呀、IPO呀、銀行呀,啲公司出手相對闊綽好多;如果係我做緊嘅嗰類案件,例如可以bill 3,000蚊一個鐘,一經法援,做10個鐘可能被捽到bill得返6個鐘錢。同埋我哋做工傷,代表基層員工,其他律師代表僱主、保險公司嗰啲,佢哋就有好大條水喉,一定bill得足。」

如此「搵笨」,何以要跟錢作對?「我覺得喺商業世界上,要維持法律嘅公正性,都係重要,但唔同地方都需要有人去參與,我覺得我嘅背景同性格,去支援返比較基層啲、街坊啲嘅人,係我自己想做嘅嘢。我去議辦或者去見街坊,去幫佢哋拆解疑難,幫佢哋處理不合理對待,我覺得個成就感某程度上係金錢嘅補償,例如誤墮法網嘅街坊,你可以幫佢冇事行返出嚟,係好開心嘅事。個事主開心到喊,個成功感真係好難唔記得。」

「我覺得呢份工,我可以做一世。」