【草根行動媒體】訊

文:車棄

前言:香港專上學生聯會(下稱「學聯九樓」)早前入稟區域法院,要求法院根據區域法院規則頒發第113號命令,收回金輪大廈八樓單位的管有權。學聯社運資源中心(下稱「自治八樓」,名字來源請見〈學聯路線之爭變迫遷〉),早前亦已發表聲明,指八、九樓並非「業主和佔有人」關係,故不會進入法律程序或出庭應訊。

【草根行動媒體】曾於去年寫過一系列學聯路線之爭的報導,想不到內部路線之爭已演變為法庭頒收樓令,亦即意味著如自治八樓成員如不肯離去,即可能出現如拆村或重建時,執達吏和警察上門清場抬人的場面。真若如此,乃香港學生運動以致社會運動內部第一次出現,紛爭其中一方使用政府鎮壓機器協助清理內部路線分歧的案例,值得一紀。

本系列三篇,首篇記敘上庭及自治八樓及其支持者(支持者們自稱為[共治八樓])對九樓學生的回應;第二篇則就九樓署理常委會主席張倩盈日前在香港獨立媒體表示「學聯社運資源中心繼續運作」的說法,詳細了解學聯九樓方面的想法,及相關人士之回應;本篇則就學聯八、九樓之間對民主理念的爭抝,追訪雙方的說法。

學聯九樓以法律迫遷是否打壓內部異議聲音?

在學聯八、九樓之爭當中,另一個最為激烈的爭拗,就是有關內部民主的「大台」問題。翻查資料,整個法律程序的開啟是2017年7月16日,第60屆學聯九樓作出要收回八樓單位,驅逐使用者的決定。 2017年8月5日,自治八樓成員刊出聲明指學聯九樓無諮詢就作出清除八樓的重大決定,之後不久,學聯九樓在臉書出公開諮詢金輪大廈8樓A室單位日後的使用方式。然而,由於收樓的程序在諮詢完成前還在進行,故自治八樓及其支持者(共治八樓),指責九樓為「先收樓,後諮詢」如政府一般。後來諮詢結束,據悉數十份意見書中,只有兩份沒有直接提出保存現在自治八樓的人和網絡(註1)。雖然諮詢結果如此,第60屆學聯九樓仍繼續進行收樓程序,直至今年 3月6日法官頒下管有令給學聯九樓。

自治八樓成員黃佳鑫於3月6日在法庭外,亦有提及這連串的事件,在法官將單位管有令判給九樓前,更一度在庭外向學聯九樓發問「以現時九樓對群體中自治和平等的理解(採取法律行動打壓非學生會體制的異議聲音),如何切合學聯對香港前途的遠景?」及「以常委會決定收回八樓的行徑,如何回應現時校方避開理念討論,用行政手段打壓同學的手法(例如理大民主牆事件)?」

就這些問題,本媒找來學聯現任署理常委會主席張倩盈(註2)及三位自治八樓成員進行回應。

雙方主要爭拗點,有如下三個大方面:

一)學聯八、九樓之間的關係

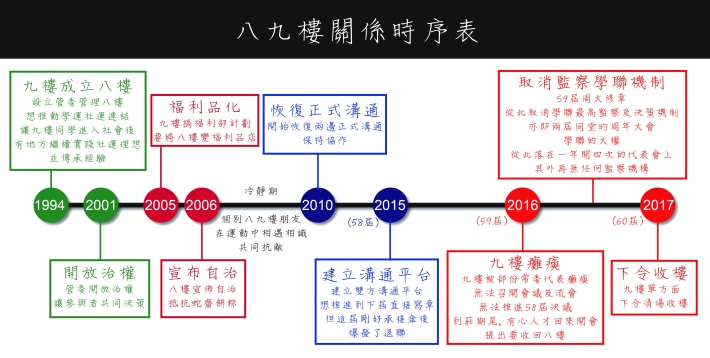

張倩盈指出,學聯第60及61屆代表會都曾通過大會備案,指自治八樓人士並不存在於學聯架構任何一部分,因此不認同自治八樓成員們認為自治八樓是學聯「內部」一說。然而,自治八樓成員黃佳鑫強調,2006年社運資源中心的學生及社會人士是不滿學聯內部強硬的官僚作風,而宣佈在學聯架構內「自治」,並非脫離學聯「獨立」。另一位自治八樓成員李俊偉補充,八樓宣佈自治,選擇自治而非獨立路線,是向社會和九樓表明,八樓依然是學聯的一部份,在內部抗爭。同樣是自治八樓成員的麥家蕾亦認為,自治後的社運資源中心不是個別團體,而是持續與學聯有聯繫與發展的其中一部份:八樓和九樓在60及61屆之前的第58屆便曾討論到八點共識,定下了未來的合作方向。

其實,八、九樓間這十多年關係的歷史相當複雜。

將時間軸拉長一點:八九樓最初的關係是怎樣的?

學聯社運資源中心成立之初,是由每間成員院校指派一名學生,再加上兩名社會人士所組成的管理委員會來管理(下稱管委會),是學聯架構的一部分;後被廢除(見下文)。作為第60屆嶺南大學學生會學聯正式代表的張倩盈認為,管委會成立目的只是管理單位運作,功能和現在學聯章中的《通用附則》相近,所以就算現在仍有管委會,「學聯一樣會重整單位、結束業主與佔用人的混亂關係,再決定用途。」事實上,現時學聯會章中並無管委會此一架構,在現屆學聯的會章中,八樓是直接由常委會管理。

根據學聯每隔幾屆便會公開出版的文件集,在八樓自治前,2001-2005的學聯,都認同學聯內部的八樓實踐開放共治乃可實行之方向,因為這幾屆的管委會不停透過組織不同的活動,促成了眾多的學生和基層市民成為八樓的使用者,站在社會運動須組織人群的角度,他們在第44屆開始正式透過實踐開放共治,邀請八樓使用者共同管治學聯八樓這個空間及活動,加強歸屬感與參與度,作為組織不同人士加入社會運動的方式。這一切都有寫入工作計劃和報告,獲得學聯代表會和周年大會確認及通過。

可是,2005年,學聯九樓想將八樓單位由社運資源中心變成福利品店。八樓眾人認為此乃學聯蛇齋餅化,對之表示拒絕。同年,九樓拒絕委任自願做管委的學生進入管委會,管委會於是被迫停止運作。九樓亦不再出資聘請八樓職員。八樓當時指責九樓企圖「陰乾」八樓。九樓學生更企圖於2006年周年大會上修改章則,將原本在架構中與常委會平排的社運資源中心,降級至全學聯最低級別。

這時,社運資源中心仍有許多活動及一眾參與者及使用者,並不想只因九樓不請職員和不委任管委而停止運作,於是,在開放治權的傳統下,八樓的舊管委、參與者、使用者,便接手管理。2006年2月18日,嶺大學生麥家蕾與理大學生黃文浩,前往學聯周年大會,代表八樓全體參與者對修改章則表示抗議,並宣告八樓抗拒粗暴管治及蛇齋餅化,在學聯肯進入平等協商前,八樓將進入自治狀態。

此後,八樓所有人自資墊出活動費及物資費用,但堅持於學聯周年大會上提交詳盡的工作報告。經過四年冷靜期,八、九樓朋友在社運場合相遇共進,私下有合作及溝通。之後,2015年開始,八、九樓正式共同建立了一個溝通平臺,著手處理正式互相合作的方向。2017年,本媒體曾就相關問題訪問過第57屆和59屆的學聯九樓常委會主席,兩人均表示,他們及當年的常委會均認為八樓就是學聯的一部份。另外,從宣佈自治開始,學聯仍會為自治八樓支付水電費、清潔費、差餉及保險費等。

二)九樓驅逐自治八樓有否經過民主協商?

2017年九樓辦的[八樓空間使用公眾諮詢]

如本報導開篇交待,上屆學聯有就八樓空間未來使用而展開的公眾諮詢。此次諮詢中,四十多份意見書中,只有兩份意見書沒有直接說明支持學聯保存自治八樓的人、網絡或運作方式。對於自治八樓在學聯章則上的位置問題,當時有寫意見書的中大基層關注組曾提出解決方案,將2006年之前仍然生效的《社運資源中心管理委員會章程》補進現時學聯附則。簡言之,就是要恢復開啟資源中心時管委會的運作,在條文中清晰其架構地位的同時,保留實際管理時與不同使用者間平等協商的空間。然而,當時九樓並無回應該建議,在諮詢結果、決議採用法律程式中亦沒有提及。而今次訪問,張倩盈亦沒有直接回應大部份意見書不同意學聯收回八樓的決定,她轉而指出,作為當時的嶺南大學代表之一,她記得自治/共治八樓人士曾提議委任他們的成員做社會人士管委;然而參考學聯其他管委會(如中國民運基金管理委員會)的社會人士委員「從來都應是獨立客觀的,而非同時直接身為被管理的受眾之一。」故她不認同自治八樓人士在消失於架構多年之後,還自認享有在重新成立管委會後就繼續佔用8A單位的權利。

對此,自治八樓成員,曾為第44屆管委會嶺南大學代表的李俊偉回應,以前管委會一直是多間院校代表各一加兩個社會人士。理解社會人士的存在是有需要的,但不應佔多數,因為一方面社會人士更了解社運,能提供意見協助大家,也可讓畢業的學聯同學有個位置繼續承傳;但另一方面又希望限制老鬼因經驗而帶來的權威感。如果擔心老鬼干政,這個社會人士為少數票的設計本身,已對權力作出了平衡。即使當年未自治前,管委會中的社會人士也多為八樓使用者。他指民間團體一直都有這個內部民主問題,就是不參與前線工作的管委/執委,卻擁有管理大權去指點管理前線,造成的諸多意見與現實不符,甚至意見不合就解散社運組織的問題(如當年的「合一」解散事件,註3)。當年學聯是在嘗試尋求突破,因為,不參與不了解,根本無從作出有意義的獨立客觀的意見。

自治八樓使用者,曾為嶺南大學代表會(校內)成員,亦長期參與抵抗重建迫遷運動的學生胡家偉,對九樓的回應是:「連市建局當是花瓶的分區諮詢委員會,都需要有街坊代表,以維持委員會的代表性,因他們是受影響的持份者。令人震驚的是,九樓學生代表對政治參與的 inclusiveness 比政府還低。

「按學生代表的邏輯,在書面文件上消失多年便不應享有權利。那麼多年不獲政府於制度中承認正式地位的寮屋、天台屋、臨時小販市場或無牌小販、露宿者, 這些人是活該被政府罰款,拆毀家園?香港人多年在憲政上被剝奪普選的權利,如按此邏輯,我們就不可以得到該權利?」

第60屆學聯曾否與自治八樓直接作出溝通了解?

張倩盈並稱,上屆學聯曾於代表會會議多次表示認同自治八樓人士工作的價值,也認為他們未來可以借場,「除民主原則外,理念並非考慮因素,不構成打壓異議聲音。」那麼,現屆學聯如何決定採取法律行動收回業權?本媒翻查過往紀錄,每一屆學聯常委會並非必須接受之前屆別的工作建議,例如第60屆同學決定收回八樓單位就沒有跟從第58屆與八樓達成的共識。張倩盈解釋,今屆常委和代表在2018年3月的換屆會議上已獲悉上屆九樓全年和自治/共治八樓人士的交往內容和結果。張指自己亦是上屆學聯代表會成員,有研究學聯歷史、檔案並備齊檔將事件交給今屆常委同代表,相信是作為今屆學聯考慮立場和行動的重要參考。

對於九樓的回覆,自治八樓成員麥家蕾認為,學聯代表口說認同自治八樓工作,但行動上卻是驅趕、告上法庭,質疑他們只是在會上說得好聽,以便記錄在案。「對待有認同理念的人,會去肯定對方、並尋求合作;對待不同理念的人,用和而不同態度,亦可互相尊重、尋求共存。 只有排除異己者,才以排拆與驅趕等為前題,即如中共與政府建制對不認同的事情用盡方法要使之消音……以政府建制的法律來獲取建制認可之絕對權力收回單位,便是實在的驅趕與打壓。」

現屆學聯在決定前是否曾經與自治八樓成員接觸及瞭解問題?張表示:「今年常委會無同自治/共治八樓人士直接接洽,只有一位常委(Martin Yip)有同佢地唔定期地溝通。」本媒欲獲得常委martin聯絡方式以瞭解溝通內容,但張轉述指他不願意接受訪問。就此麥家蕾表示,一向以來都有不同的學生組織成員,以普通同學身份來自治八樓要求協助或者尋求認識。她憶述,收到這位martin首次發來的訊息是2018年3月20日,訊息中他自稱「希望作為一個普通同學嚟八樓瞭解下嘅」。於是麥便以自治八樓成員招待一般同學般,與他交流。同時在場的八樓使用者yanki表示,這次會面九成九都在談及martin自己上莊的苦惱,如組織不到同學及莊員須墊資做福利品等,並沒有談及八九樓問題。據另一位自治八樓成員李俊偉表示,這位martin第二次來時:「完全是談天說地去食飯,談及六七紀錄片及其他閒聊。」據瞭解,之後有一次會面,在場的是麥家蕾與另一個使用八樓的在學學生,以及仍以普通同學身份來會面的martin,他談及自己覺得同時作為學生會成員要面對八九樓問題的苦惱。

故而,麥家蕾與李俊偉強調,自治八樓整體理解,martin同學從來不是代表任何組織(包括但不限於常委會),又或作為中大學生會任何架構的組織成員來交流。李俊偉補充:「對於九樓張倩盈同學說了一件與八九樓之爭完全無關的事情,來回【草根行動媒體】查詢今屆學聯九樓是否曾經接觸過自治八樓,張這樣的回答會造成混淆視聽的效果,希望她本人非存在此意圖。」

三)以法律行動收回業權,九樓是否與理大校方打壓同學相似?

2018年9月理大學生會為紀念雨傘運動四週年,將半塊民主牆改作「連儂牆」,被校方勒令即時將民主牆還原;學生會認為此舉侵犯學生自治而拒絕,校方隨後用紅紙遮蓋連儂牆並收回民主牆管理權。經過聯署要求校方交代、邀請校方出席公開論壇、學生絕食,校方仍然不肯回應事件。10月4日,學生會圍堵校長辦公室,期間有學生和副校長跌倒。今年3月1日,理大學生紀律委員會公佈處分四名涉事學生,包括即時退學及終生不被理大錄用、停學一年及履行社會服務令。2019年3月7日,理大內有【審訊制度不公 要求撤回處分 聲援被害學生】集會,學聯八、九樓都同時有派員出席。自治八樓成員黃佳鑫之前曾就此事質問學聯九樓,使用業主的法律權利來驅趕異見者,是否與理大校方做法相同。

九樓回應:

對於將學聯九樓與強權校方或政府作類比,張倩盈稱是邏輯問題。張指自己受訪當日剛剛在理大集會上發言支援同學,她認為學聯九樓管理金輪大廈8A單位與理大校方管理民主牆是不同的:理大本來是有協議地將民主牆交由學生會管理,承諾學生擁有自治權利,但理大一方卻不遵守,因政治敏感而阻止學生使用。反觀學聯從未有協議將單位交由個別團體管理,而是以社運資源中心為名,每年更替管委會成員管理。然而自治八樓人士違反章則,自行宣佈脫離更替制度,仿佛到現在還未落莊,並不允許合法業主取得鎖匙。

自治八樓回應:

麥家蕾認為,就學聯以業主身份驅趕八樓的做法來說,與理大校方分別確實不大。理大作為法律上的業權擁有人,即使與同學有協議,校方也可隨時因任何原因終止這項協議。這是因為與同學相比,校方對學校怎樣使用,擁有凌駕性的、由上而下的權力。「以張同學『合法業主』的觀點來看,九樓是否認為理大同學該噤聲,交還民主牆管理權?是否認同校方可任何時候收回民主牆,甚至出動法律?」

她認為,如果九樓不認同,證明了法律不是最大準則。「認為校方不應收回民主牆,是由於有學生自主、民主、言論自由等法律以外的標準去衡量。」同理,學聯以業主身份對八樓單位進行清場,也應討論法律以外的準則,才有協商的空間。否則,就算校方與同學的有協議,若套用學聯九樓對八樓的邏輯,校方與學生的協議不過是「歷史因素」,過往有參與協議的同學已畢業,現屆同學與校方沒有協議,同學是否有管理權,校方絕對有權可以將民主牆上所有言論拆除後再討論是否借予學生使用。

麥認為九樓現時最大的邏輯問題是:現屆同學以為自己是業主,以業主思維去處事。事實上任何一屆的同學都只是學聯資產的暫時管理人,沒有人(包括自治八樓成員)真正擁有學聯資產(包括自治八樓使用的單位)。

論及學聯九樓與自治八樓之間的協議,麥解釋,自治後的社運資源中心不是個別團體,而是持續與學聯有聯繫與發展的其中一部份。她認為張同學指「學聯從未有協議將單位交由個別團體管理」,簡直是無視前屆學聯的存在,只以現兩屆獨尊。她指出,第60及61屆的確是推翻了第58屆學聯九樓與八樓共同協議出來的、八點有關未來合作方向的共識。 若以協議的角度看,是第60與61屆違反了協議——按九樓同學的邏輯,理大是否只要轉了新校長,就可以合理推翻之前校方與學生會有關民主牆的使用協議?「現屆學聯與過去的學聯斬纜,把歷史斷章取義,重新定義自治八樓為佔用單位的團體的外人,完全就是改寫歷史成有利於己的版本。」

註

1)當時本媒記者亦翻查過,近乎全部意見書皆支持學聯維持自治八樓及其活動的存在,唯今次於截稿日再查,發現當時九樓公開諮詢結果的連結,現在似乎已連不上:http://hkfs60.timothylee.info/

幸當時有下載,仍能看到諮詢結果,請按此

2)本年3月6日在庭外,在場抗議人士呼籲幾位出席審訊的九樓代表回應,但幾位代表急急離去,有媒體亦追踪學聯九樓的代表,唯對方表示趕時間,只並叫媒體找署理常委會主席張倩盈回應。

3)合一解散事件:

當年美國草根居民運動領袖亞蘭斯基(Saul Alinsky)提倡的衝突模式組織居民手法剛引入香港,「合一」亦在實踐中寫下「輝煌歷史」,曾被視為是專發起社會行動的教會組織,在香港教會推動社區發展關注「低端人口」的歷史中,佔其重要一章,從基本民生及公義議題入手,透過成立居民組織,讓居民充權,同時也屢被舉例為宗派合一參與的「成功例子」。

不過,「合一」最終落得被解散下場。黃慧賢指出,觸發點是「合一」的社工早在一九九四年,便因為荃灣德仁樓、卓明樓天台屋街坊爭取合理安置,曾在花園道架起橫額及石油氣罐堵路抗爭,結果包括社工在內多人被捕,事件震撼社福界;數年後,「合一」執委會向機構社工發出三條「參與社會行動守則」,包括要求非暴力及合法抗爭,以及私人時間參與抗爭亦需獲機會總幹事同意,引來前線員工不滿,雙方爭持不下,員工代表欲列席執委員會會議被拒後更被解僱,最終員工與執委會間衝突加劇,執委會拒作讓步下決定解散「合一」。

「合一」本來走在激進社會行動前線,但最後未能成功過渡九七,黃慧賢認為當中既涉及內部因素,也因著外在社會大環境改變,「由於牧職是調派性,又或當有人離職,當日組織的成立者就不在其位置,不能找到傳承,便沒有了接班人」,例如當初發起成立「合一」的高元牧師,後來便是移民到美國去。她形容,「合一」的工作後期跟教會愈走愈遠,教牧只成為「合一」執委成員,這令「合一」面對一個「怪胎」狀況:「由教會而生,卻跟教會抽離」。]