近日一些「革命導師」不斷為暴力有效論加持,為「勇武本土」搖旗吶喊,網絡上似乎有一種氣氛,「暴力潮流,浩浩蕩蕩」。脫節的灰記沒有能力站在潮流前沿「指點江山」,卻總仍想思考。於是想起程翔早前提到的「今日西藏,明日香港」,也想起最近曾經看過的一齣西藏電影和幾年前看過的一本西藏「奇書」。

先看看程翔的「今日西藏,明日香港」。他是以一個中國愛國者和中共批判者說這話。他是「哀嘆」中共沒有吸取歷史教訓,「迷信」專制與暴力,當年迫走「一國兩制」的橋樑達賴喇嘛,迫出藏獨,今日對香港強硬政策,將大陸和共產黨的一套強加於香港,以一國壓兩制,迫出本土與港獨,迫出暴力。

當然程翔的「大中華」心境,西藏人以至愈來愈多的香港年青人都不會有感覺,特別是西藏人,因為他們原本就是另一個國家,另一個民族。他們對自己的國家被中國長期佔領,自己的民族長期被中國人壓迫感受很深,仇恨亦深。

這齣西藏電影其實是瑞士人拍的﹐名為Tibetan Warrior。講在印度達蘭薩拉藏人流亡社區出生,現居瑞士的中年樂師洛登,眼見近幾年超過一百名藏人自焚犧牲,國際社會不聞不問,為的是怕得罪中國。為了抗議瑞士政府因為經濟利益,放棄為西藏人說話,他拉著插著雪山獅子旗的棺木,步行到首都伯爾尼,當面質詢瑞士貿易部長。其後他重訪他成長的印度達蘭薩拉藏人流亡社區,與藏青會的年青人會面,與前政治犯和文化人作政治討論,以及帶著滿腹疑問拜見其尊者達賴喇嘛,再回到瑞士的故事。

灰記要談的是洛澄在達蘭薩拉的政治掙扎和「覺悟」。洛登出生時西藏的「一國兩制」已經幻滅,流亡政府在印度成立,但幾十年過去,西藏的情況絲毫沒有改變,他甚至開始質疑達賴喇嘛所堅持的非暴力中間道路,這條「留在中國實行真正自治」的中間道路,中國一直沒有正面回應。

達賴喇嘛在記者招待會對暴力作出了回應:「暴力方式往往帶來災難,無論目標如何正義,利用武力只會摧毀你合情合理的目標。」聽到尊者講話的洛登自言自語,「為何暴力與恐怖主義會出現?」然後他到西藏青年大會的總部與年青人交談,年青時曾是藏青會德里分部主席的洛登對現在愈來愈多後輩支持獨立表示高興。「他們很熱血,即使他們採取武力,我也會理解和欣賞。」

「我們的目標是西藏三省全面獨立。」藏青會主席丹增對洛登說。「我們受到很多批評,因為爭取獨立與達賴喇嘛的意見相阻。」然後洛登拜訪一位曾經在西藏坐過政治監的詩人。詩人向他展示了自己的「獨立宣言」:

「中間道路不是選項。即使我們能爭取到一些東西,但並非我要的。我要的是獨立。如果你問我有何方法可達至獨立,我沒有答案。獨立是我的權利,我知道我有權為此而奮鬥。但如果我說,我會利用軍事方式,這是不現實的。我沒有軍事力量。即使如此,我告訴比我年青的人,獨立是我們的權利。你們有權利用武力爭取獨立。西藏人甚至有權利用核武。

只有少數幾個國家擁有核武,例如美國、中國、印度等,因此為何我們不可以獲取。當我們提到一個國家及它的防務,我們涉及一個重要的議題。我們不應受一些哲學家如甘地的影響。」

然後洛登又遇到一位立場溫和的文化人洛桑,大家展開了對話。

洛桑:藏人治藏,這是我們爭取的目標。這是中間道路,這是雙贏局面。

洛登:等待那些拿著武器的中國人離開?

洛桑:是。

洛登:你怎樣教育他們?

洛桑:這是我們要爭取的,我們要跟他們談判。

洛登:談判是在雙方有對等力量才行。中國之所以不聽我們,是因為我們不對等。因此,我們只能抗爭。如果說他們武力強大,不能和他們對抗,我不同意。已經有120人自焚了。我認為用炸彈去炸中國人的街市更有效。但因為達賴喇嘛活佛,人們不訴諸暴力。和平共處當然好,但中國正不斷殺害西藏人和摧毀西藏。經過幾十年對西藏人的殺害,我說不出對中國人也要感到憐愛的話,因我不是達賴喇嘛。我們不與中國全面開戰,怎能取得獨立。不和中國開戰,你一世也爭取不到獨立。

洛桑:還是 「一國兩制」好,能學蘇格蘭便好了。

洛登 :如果我們要自由,就要把中國人趕出去。

相信很多香港「勇武本土」人士會為洛登的說話,以至詩人的「獨立宣言」喝采,覺得那位文化人洛桑太似「泛民」。洛登走在達蘭薩拉的街道,內心充滿憤怒:「有時現實是如此糟糕,你要變成如施暴者那麼壞,才能戰勝他們。」這些話應該觸動很多「勇武本土」人士。不過,作為佛教徒,他對暴力依然充滿掙扎,「我該怎樣呢?用槍砲殺人?我連螞蟻也不會殺。我父母是百分百佛教徒,他們傳授給我的也是百分百的佛教教義。」

懷著不解與掙扎,他終於看見了達賴喇嘛,藏人的尊者。

洛登:西藏的情況很危急,特別很多人自焚。傳媒沒有報道,有也是一兩行字。藏人很關注和憂慮。我在想我可以做點什麼。我沒有自焚的勇氣,他們很偉大。這麼多年,我仍看不出西藏的出路。這是我個人謙卑的看法。我在想可以怎麼辦,如何繼續鬥爭。想請教尊者的意見。

尊者:西藏的轉變已經超過六十年。第一,中國是人口眾多的強國。近年中國經濟強大,即使西方強國也要依賴和跟中國合作,這是現實。我們是為真理奮鬥。第二,我們不是要擊敗他人,而是要爭取有利雙方的解決方案。

西藏的困境令我們憂心,但現實上我們能做的不多。即使如此,西藏並沒有被遺忘,仍然有人關注。好像你,拉著棺木,製造影響,這些都是爭取的方式。我們要繼續爭取,我們不要指望即時見效的奇蹟。有時我們的年青人太熱血,但這樣只會激怒中國人。把中國當成敵人於事無補。對不對?對抗中國的唯一意義是你能夠擊敗它,但我們沒法擊敗它。所以我們必須小心忍耐。

在電影的結尾,洛登想到達賴喇嘛「我們不要激怒中國人」這話時,有這樣的「省悟」,「他說這話的方式令我對他充滿憐愛。這在平時是不可能的,平時只有他表達對我們的憐愛。因此,這也觸動了我,令我的看法有很大的改變。我一直都認為要為西藏獨立而戰,這件事之後,我跟從達賴喇嘛建議的非暴力中間道路。我認為這種軟力量才可以令西藏人和中國人和平共處。」

可能香港「勇武本土」人士會覺得洛登的「省悟」有點兒戲(其實起碼到目前為止,香港「勇武本土」的「暴力抗爭」不也是很兒戲嗎),可能吧。畢竟這只是一齣電影,雖然是聲稱表達「真實」的紀錄片。

灰記反而對他那句「我對達賴喇嘛充滿憐愛」的話十分感觸。在電影中,達賴喇嘛談自己的意見時神情有一種莫名的悲愴,相信是觸動洛登的原因吧。這位已步入風燭殘年的西藏原來最高統治者,由青春走到白頭,見證自己國家不同時期對中國「徒勞無功」的抗爭,苦無出路,自己身後,非暴力的中間道路恐怕不保。他悲愴的表情的確喻意深長。

查實非暴力的中間道路是達賴喇嘛在1970年代才提出的。而1970年代末,中國亦由「文革」的「革命狂暴」走向「改革開放」,鄧小平說過西藏除了獨立,什麼也可以談。在此之前,境內外的西藏人其實進行過長時間的武力抗爭,但絲毫沒有動搖過中共的統治,而且受害的往往是西藏人。達賴喇嘛之所以說「不要激怒中國人」,相信是有感而發。

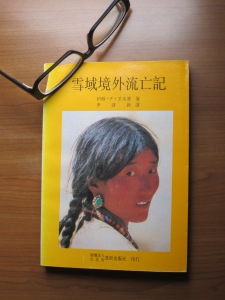

灰記亦順便轉而談談那本「奇書」,In Exile from the Land of Snows,《雪域境外流亡記》(三年前的博文「宗教與政治的雜思」有談及)。此書由美國作家John F. Avedon,透過訪問達賴喇嘛及流亡藏人而撰寫完成,大陸學者尹建新翻譯成中文,原本作為中共內部了解「敵對勢力」的參考書。但西藏人民出版社卻於1988年3月在西藏拉薩公開出版發行。此書甫發行立即被搶購一空。一時間,書中的內容成為拉薩大街小巷人們議論的熱門話題。但很快便被中共當局強令停止發行,回收售出的版本。不過,大陸的版本流到台灣後由當地一家出版社,經原作者授權後以繁體字於1991年再版,達賴喇嘛並為台灣版寫序。灰記手頭有一本。

這本小書中文版之所以在西藏引起哄動,相信主因是這是一本站在藏人立場寫的西藏現代史,對大批1959年以後出生的西藏人是極大的政治啟蒙。而灰記之所以記起這書,重讀這本書,是因為書中有一章節,「為西藏而鬥爭 1959-1984」,是講包括武裝鬥爭,以至準備實行恐怖主義的西藏(境外為主)抗爭史。

這章節亦講及同一時期,達賴喇嘛如何在流亡社區推動民主,把社會主義原則和議會民主兼收並蓄:「從幼年時代起,我就感到人民群眾多麼重要。因此,我認為任何有益於窮人、被壓迫者、最下層群眾的思想都是神聖的。從理論上說,馬克思主義也服務於大多數人---工人階級,這一點觸動了我;但在將這點付諸實踐方面,當今的共產國家都犯了些毛病,在這些國家裡存在一種僵化的氣氛,它事實上損害了人類生活的價值。另一方面,自由雖然必需,但人們行使這一自由的經濟機會也必須平等。所以,似乎兩種制度的某些部分都是需要的。」(114頁)

達賴喇嘛的政治理念,比當今香港很多盲目反共的「本土派」更有洞見。不過,達賴喇嘛要掛慮的不只是跟隨他流亡的十多萬人,而是西藏境內的六百萬同胞。其實自從1956年起,中共在西藏自治區以外的藏區陸續實行「民主改革」,強迫「公有化」,即沒收藏人的財產(主要是寺院的財產)、農產和牲畜之後,這些藏區的暴力反抗便沒有停止過。但在中國軍隊武力鎮壓,甚至出動轟炸機狂轟濫炸下,反抗徒勞,西藏人死傷無數。

於是大批藏人逃到達賴喇嘛仍是名義上首腦的西藏自治區,訴說中共的暴政,敦促噶廈政府不要再相信中國人,最終促成1959年的起義和達賴喇嘛出走。單是這次起義,就犧牲了超過8萬西藏人的性命。

1959年後,不願意臣服中國的西藏人組成了「四水六崗護國軍」,在境內打游擊。同時,美國中情局亦撰拔來自不同地區的流亡藏人,經過秘密訓練,成為國防自願軍,部分人再被空投進西藏,等候「全藏起義」的時機。

1962年中印因邊界問題發生軍事衝突。過去十年一真竭力保持與中國友好關係的印度總理尼赫魯轉而求助美國。在美國中情局主導下,一支由流亡藏人組成的特種邊境部隊,代號二十二號營地,負責防守印度與中國海拔最高的邊界。透過加爾各答的無線電通訊,二十二號營地與境內的國防自願軍和游擊隊保持聯繫。印度軍方亦透過二十二號營地進行指揮。

另外有部分國防自願軍在西藏邊境一個極細小的古老王國木斯塘駐紮,伺機偷襲邊境的中國軍隊。木斯塘是尼泊爾的附庸國,換言之這些游擊隊是在尼泊爾默許下活動。在這些荒野地帶,只要與中國軍隊人數差不多,每次突襲都會取勝。例如1966年「文革」初期一次突襲,殺死了解放軍西部軍分區司令員及全體參謀,搜獲大批有用的資料。「其中還有一份價值不㝷常的文件,在這份文件中中國自行透露,在1959年的叛亂中大約八萬七千名藏人喪生,而北京一直將這次叛亂說成一場小小的騷亂。」(134頁)

不過,邊境突襲對中國對西藏的統治沒有多少衝擊,而人數不多的自願軍長期在惡劣,缺乏補給的環境下,意志和體力是一大考驗。「有一位年青的游擊戰士,以前是西藏青年大會成員,應徵派到木斯塘是為了替換那些已達四、五十歲的人,他回憶說:『真是可悲!人們並不是死於槍彈,而是往返打一次仗就一命嗚呼。中國人只要一知道藏人又在進行襲擊,他們就會馬上派出巡邏隊切斷藏人的退路。人民解放軍精神十足,而我們的戰士卻連續奔波了幾個夜晚,因此這些上了年紀的人也就精疲力竭了。他們就拿出一罐咖啡,倒在碗裡,與湯湯水水攪拌在一起喝下去,這樣他們就支撐下去。但這樣幹過一兩次之後,他們的心臟都直往外蹦。』」(135頁)

「全藏起義」的時機始終沒有到來,國際形勢開始轉變。中蘇交惡,蘇聯口頭上對藏人的鬥爭感興趣,但從沒落實支持。中蘇交惡,亦令中美接近,七十年代初美國總統尼克遜決定與中國改善關係,中情局馬上停止支援西藏游擊隊。印度的邊境防守主要靠印度軍隊,對特種邊境部隊的援助亦隨之減少。

1971年孟加拉獨立戰爭,印度支持原為東巴基斯坦的孟加拉脫離巴基斯坦獨立,這支特種邊境部隊還被印度派往東巴基斯坦參與對抗東巴軍隊的戰爭。伺機打回西藏的特種邊境部隊到頭來成為印巴爭雄的一粒棋子。

踏入七十年代,尼泊爾亦希望改善與中國的關係。1973年毛澤東在北京接見尼泊爾國王比蘭德拉時提出警告,如果尼泊爾不關閉西藏游擊隊基地,中國會直接採取行動。毛指的是木斯塘的國防自願軍。1974年,尼泊爾一面進行軍事部署,一面向木斯塘的游擊隊的首領旺堆將軍提出解決方案:「如果康巴人徹底投降,並解散各營地,尼方將提供近五十萬美元的『復興』援助,並保證讓這些康巴人享有土地權和房產權。」(137頁)但被國防軍的首席官員拉姆次仁拒絕,拉姆次仁更被尼泊爾當局軟禁。

後來尼泊爾對藏人發出最後通碟,若再不同意有條件投降,便會被逐出境。在形勢危急下,身在達蘭薩拉的達賴喇嘛作了錄音講話,要求國防自願軍解除武裝,亦同時派其負責安全局的噶倫扎卡拉到加德滿都,營救被軟禁的拉姆次仁。拉姆次仁獲尼泊爾當局釋放後,與扎卡拉一起前往國防自願軍的指揮部,扎卡拉携同了達賴喇嘛的錄音勸降。旺堆和其他高級軍官決定服從專者的勸告投降。不過,一位很受尊重,性格衝動的軍官帕村慷慨陳辭:「我從來未向中國人投降過,我又不能違背達賴喇嘛的命令。此時此刻,我們應該全部返回西藏,寧可在那裡戰場上戰死,也不在恥辱中貪生。」(138頁)幾天後,兩名軍官隨帕村自殺身亡。

當尼泊爾當局知道游擊隊接受投降後便食言,拘捕及沒收他們的財產。旺堆帶同幾十個部下逃亡,有的逃到印度,旺堆則在戰鬥中死亡,為國防自願軍十多年的武裝鬥爭失敗劃上悲壯的句號。

另一方面,1970年,流亡社區的一群青年不滿流亡政府守舊和腐敗,成立了西藏青年大會。要留意的是,達賴喇嘛在西藏人心中有獨一無二的超然地位,對流亡政府不滿並不表示對達賴喇嘛不滿。藏青會後來「總結」秘密武裝鬥爭失敗的經驗,要訴諸恐怖主義。不過,可能因為達賴喇嘛有巨大的影響力,他轉向非暴力的中間道路,抑制了藏青會的激進主張,加上很多藏青會成員後來都成為流亡政府的官員或公務員,更會聽命於他們的專者。

曾經是藏青會領導的單巴,後來成了達賴喇嘛的助手,他的體驗可作旁證。「單巴隨同西藏領袖一道訪問了亞洲、歐洲、蘇聯、蒙古和美國。這種旅遊經驗以及他對許多青年大會同僚的觀察使得單巴確信西藏的不尋常希望並不在失敗的游擊隊,而是在傳統社會的力量,這一傳統社會已經重新建立並正在走向整個世界。」(144頁)

從1959年到1970年代初對中國的武裝鬥爭,起初應該不是達賴喇嘛的主張,那時他還很年輕,並未全面親政。但後來他一定知道,以至默許這條暴力抗爭路線。他由起初希望西藏獨立到後來接受中華人民共和國框架下的真正自治,相信是經過深思熟慮,認為是最符合全體西藏人利益的方案。說得難聽一點,本來他就是西藏的法王,身份比皇帝還要神聖,他大可在外國高喊西藏從來不屬於中國,堅持舊西藏那套,甚且鼓動年青人施行暴力,以至恐怖主義,因為要犧牲的不會是他。但他拒絕一切虛榮與虛幻,除了致力發揚西藏最重要的文化資產藏傳佛教外,亦致力流亡藏人社區的現代化和民主化,與時並進。

當然,在專制中國愈來愈強硬下,非暴力的中間道路沒有寸進。境內感到「絕望」的西藏人這幾年以自焚方式明志,境外熱血的年青藏人又重提武裝爭取獨立,不惜再次成為國際政治的棋子。而所謂「今日西藏,明日香港」亦即表示香港的情況未至如西藏般「絕望」。

沒有人可否認香港的一制受到中國的一國嚴重壓制,但在「一國兩制」完全失敗前,爭取香港一制的「健康發展」仍有事有可為。至少無論激進本土還是泛民也好,都十分重視議會這個戰場。而由戴耀廷提出的「雷動計劃」,非建制盡力爭取立法會半數議席以抗衡政府和建制,雖然有點妙想天開,但理論上值得探討,也極需要有超越個人和政黨狹隘利益(包括精神上的滿足)的智慧和胸襟。而選戰以至議會抗爭絕對不需要暴力。

當然,現在很多年青人對「一國兩制」已不抱幻想,轉而嚮往自決/港獨。這些當然可以繼續討論和深化,什麼是香港價值?什麼是香港人?香港人可否是中國人?⋯⋯畢竟這是言論自由可貴之處,亦證明「一國兩制」即使如何虛偽,港獨言論至少暫時不會被禁止。灰記不久前依然可在共產黨掌控的商務印書館,看到被視為港獨的啟蒙書《香港城邦論》。

不過,如果香港一些年青人抱有電影Tibetan Warrior中某些要爭取西藏獨立的青年人相同的想法,他們真的要好好參考西藏的抗爭史,好好領悟幾十年來西藏人的犧牲,包括在游擊戰中戰死的無數西藏戰士,包括因為游擊戰走到末路而自殺的護國自願軍軍官帕村,包括中共以鎮壓「暴亂」之名殺害、監禁的無數西藏人,包括那百多名願意犧牲自己,不願犧牲他人的自焚者,包括西藏人的法王達賴喇嘛何以最終堅持非暴力的中間道路。

而對灰記而言,初二凌晨旺角發生的暴力,只是顯示仇警的義憤得到發洩,並沒有證明暴力抗爭有效。因為即使「革命導師」們如何推波助瀾,大家其實並未認真思考過暴力抗爭的代價,更遑論為此而作出犧牲。